23.07.2025

Протоколы видеоконференций: примеры и оформление

Если вы хоть раз пытались вспомнить, кто пообещал «сделать до пятницы», или искали среди сорока минут зума ту самую фразу «мы это точно решали», – вам нужен протокол встречи. Нет, не ради галочки. И не потому, что «так положено». Протокол – это способ зафиксировать договоренности, сэкономить нервы и не начинать каждый созвон с фразы «Так, а на чем мы в прошлый раз остановились?».

В этой статье разберемся, что такое протокол видеоконференции, зачем он нужен, как его оформить и чем могут помочь сервисы по обработке видеоконференций. Будут практичные советы, живые примеры и пара идей, как сделать протоколы не скучным PDF-файлом, а реально полезным инструментом.

В этой статье разберемся, что такое протокол видеоконференции, зачем он нужен, как его оформить и чем могут помочь сервисы по обработке видеоконференций. Будут практичные советы, живые примеры и пара идей, как сделать протоколы не скучным PDF-файлом, а реально полезным инструментом.

Что такое протокол видеоконференции

Протокол – это не просто длинный документ о том, кто во сколько зашел в Zoom и с каким настроением. Это структурированная и сжатая запись самой сути встречи: какие вопросы обсуждались, какие выводы были сделаны, кто за что отвечает и до какого числа. Его задача – не быть формальностью, а стать рабочим документом, к которому можно вернуться и быстро освежить контекст.

Важно сразу разделить понятия: протокол – это не расшифровка. Если расшифровка – это дословный текст встречи с «эээ», «ну как бы» и репликами всех участников, то протокол – это краткая, выверенная выжимка. Он не содержит каждого слова, зато оставляет главное: суть разговоров, принятые решения и шаги, которые нужно сделать. Это как саммари в книгах – только для деловой коммуникации.

Иногда протокол обязателен. Например, при переговорах с заказчиками, в юридических обсуждениях, в совещаниях совета директоров или в госсекторе. В других случаях – он просто полезен: помогает сохранить договоренности, избежать повторных обсуждений одного и того же, держать ответственность на виду. Даже если команда небольшая, а общение идет в чате, хороший протокол после встречи снижает количество недопонимания и «ой, я не знал». Особенно если встречи регулярные – тогда это еще и средство прогресса: видно, что делали и что запланировали.

Важно сразу разделить понятия: протокол – это не расшифровка. Если расшифровка – это дословный текст встречи с «эээ», «ну как бы» и репликами всех участников, то протокол – это краткая, выверенная выжимка. Он не содержит каждого слова, зато оставляет главное: суть разговоров, принятые решения и шаги, которые нужно сделать. Это как саммари в книгах – только для деловой коммуникации.

Иногда протокол обязателен. Например, при переговорах с заказчиками, в юридических обсуждениях, в совещаниях совета директоров или в госсекторе. В других случаях – он просто полезен: помогает сохранить договоренности, избежать повторных обсуждений одного и того же, держать ответственность на виду. Даже если команда небольшая, а общение идет в чате, хороший протокол после встречи снижает количество недопонимания и «ой, я не знал». Особенно если встречи регулярные – тогда это еще и средство прогресса: видно, что делали и что запланировали.

Что включать в хороший протокол

Чтобы протокол работал, а не лежал мертвым грузом в папке с названием «Важное», он должен быть понятным, логично структурированным и компактным – но не скудным. Это не просто заметки с полей, а рабочий документ, к которому будут возвращаться. Ниже – ключевые элементы, которые желательно включать в любой протокол. Их можно адаптировать под конкретную встречу, но основа остается универсальной.

Дата и время встречи

Кажется очевидным, но часто забывается. Указание точной даты и времени помогает сориентироваться, к какому обсуждению относится этот документ, особенно если встречи идут регулярно – каждую неделю или даже чаще. Это также важно, если вы потом захотите восстановить хронологию решений или разногласий.

Участники

Список всех присутствующих – с указанием ролей или должностей. Кто был организатором, кто принимал решения, кто просто слушал. Это не только вопрос прозрачности, но и способ вернуть ответственность в нужные руки: «нет, я не был на той встрече» больше не прокатит.

Повестка дня

Запланированные темы и вопросы, которые хотели обсудить. Это якорь встречи – и хороший ориентир для анализа. Если встреча отклонилась от повестки (а такое случается часто), стоит это тоже отметить. Это поможет объяснить, почему обсуждение заняло больше времени или почему часть вопросов ушла в «на потом».

Ключевые тезисы обсуждений

Не надо превращать протокол в расшифровку: здесь важна суть, а не формулировки. Какие идеи прозвучали? Что вызвало спор? Были ли альтернативные точки зрения? Такой блок помогает восстановить логику разговора и понять, как пришли к решению. Это особенно полезно, если команда пересматривает стратегию через месяц и не может вспомнить, почему тогда отказались от одного варианта и выбрали другой.

Принятые решения

Это самая важная часть. Что было решено? О чем договорились? Что, наоборот, отложили? Без четкой фиксации решений вся встреча рискует остаться в зоне «мы вроде говорили…». Хорошо, если здесь тоже будет структура: тема – решение – кто инициировал – нужно ли подтверждение.

Ответственные и сроки

Формула «что, кто, когда» – основа результата. Каждый пункт решения или задачи должен быть привязан к конкретному человеку и конкретной дате. Без этого даже самые блестящие идеи повисают в воздухе. И именно этот блок потом превращается в список задач – в таск-трекере, чате или почте.

Приложения и ссылки

Если в разговоре упоминались документы, таблицы, презентации, ссылки – обязательно добавьте их в протокол. Это экономит время: не нужно будет вспоминать, где та самая презентация, которую Катя показывала на экране. И особенно полезно, если к встрече подключались новые участники или обсуждение продолжается позже.

Совет: можно добавить в протокол отдельный блок «Открытые вопросы» – то, что осталось без решения и требует дополнительного обсуждения. Это помогает избежать того, что важная тема просто «забылась».

В каком формате оформлять – не принципиально. Это может быть таблица, список, текст с подзаголовками или карточки в таск-менеджере. Главное – чтобы протокол было удобно читать, быстро находить нужную информацию и легко использовать для работы. Лучше четко и структурированно, чем литературно, но бессистемно.

Дата и время встречи

Кажется очевидным, но часто забывается. Указание точной даты и времени помогает сориентироваться, к какому обсуждению относится этот документ, особенно если встречи идут регулярно – каждую неделю или даже чаще. Это также важно, если вы потом захотите восстановить хронологию решений или разногласий.

Участники

Список всех присутствующих – с указанием ролей или должностей. Кто был организатором, кто принимал решения, кто просто слушал. Это не только вопрос прозрачности, но и способ вернуть ответственность в нужные руки: «нет, я не был на той встрече» больше не прокатит.

Повестка дня

Запланированные темы и вопросы, которые хотели обсудить. Это якорь встречи – и хороший ориентир для анализа. Если встреча отклонилась от повестки (а такое случается часто), стоит это тоже отметить. Это поможет объяснить, почему обсуждение заняло больше времени или почему часть вопросов ушла в «на потом».

Ключевые тезисы обсуждений

Не надо превращать протокол в расшифровку: здесь важна суть, а не формулировки. Какие идеи прозвучали? Что вызвало спор? Были ли альтернативные точки зрения? Такой блок помогает восстановить логику разговора и понять, как пришли к решению. Это особенно полезно, если команда пересматривает стратегию через месяц и не может вспомнить, почему тогда отказались от одного варианта и выбрали другой.

Принятые решения

Это самая важная часть. Что было решено? О чем договорились? Что, наоборот, отложили? Без четкой фиксации решений вся встреча рискует остаться в зоне «мы вроде говорили…». Хорошо, если здесь тоже будет структура: тема – решение – кто инициировал – нужно ли подтверждение.

Ответственные и сроки

Формула «что, кто, когда» – основа результата. Каждый пункт решения или задачи должен быть привязан к конкретному человеку и конкретной дате. Без этого даже самые блестящие идеи повисают в воздухе. И именно этот блок потом превращается в список задач – в таск-трекере, чате или почте.

Приложения и ссылки

Если в разговоре упоминались документы, таблицы, презентации, ссылки – обязательно добавьте их в протокол. Это экономит время: не нужно будет вспоминать, где та самая презентация, которую Катя показывала на экране. И особенно полезно, если к встрече подключались новые участники или обсуждение продолжается позже.

Совет: можно добавить в протокол отдельный блок «Открытые вопросы» – то, что осталось без решения и требует дополнительного обсуждения. Это помогает избежать того, что важная тема просто «забылась».

В каком формате оформлять – не принципиально. Это может быть таблица, список, текст с подзаголовками или карточки в таск-менеджере. Главное – чтобы протокол было удобно читать, быстро находить нужную информацию и легко использовать для работы. Лучше четко и структурированно, чем литературно, но бессистемно.

Примеры оформления протоколов

Простой список (для стартапов и небольших команд)

Идеален для быстрых встреч, где важно зафиксировать только главное. Например:

makefile

КопироватьРедактировать

Дата: 15 июня 2025

Участники: Катя, Андрей, Тимур

Повестка: Новый лендинг

– Обсудили варианты дизайна (Катя покажет 3 концепта к понедельнику)

– Решили запускать рекламу только после A/B теста

– Тимур готовит текст, дедлайн – 17 июня

Такой формат легко копировать в Notion, Slack или просто на почту – и он все равно будет работать.

Табличный протокол (универсальный вариант)

Хорошо подходит для командных совещаний или синков. Можно сделать в Google Docs, Excel или через AI-сервисы.

Идеален для быстрых встреч, где важно зафиксировать только главное. Например:

makefile

КопироватьРедактировать

Дата: 15 июня 2025

Участники: Катя, Андрей, Тимур

Повестка: Новый лендинг

– Обсудили варианты дизайна (Катя покажет 3 концепта к понедельнику)

– Решили запускать рекламу только после A/B теста

– Тимур готовит текст, дедлайн – 17 июня

Такой формат легко копировать в Notion, Slack или просто на почту – и он все равно будет работать.

Табличный протокол (универсальный вариант)

Хорошо подходит для командных совещаний или синков. Можно сделать в Google Docs, Excel или через AI-сервисы.

Официальный протокол (формальный стиль)

Такой формат используют на встречах с заказчиками, в юридически значимых совещаниях или при внутреннем аудите:

Протокол №7 от 15.06.2025

Участники: Екатерина Иванова (дизайнер), Андрей Литвинов (маркетолог), Тимур Ахметов (копирайтер)

Повестка: Разработка лендинга проекта X

Обсуждение:

Следующая встреча: 20.06.2025, 11:00

Выбирайте формат, который впишется в ритм вашей работы. Главное, чтобы он не стал рутиной, а реально помогал помнить, двигаться и решать.

Такой формат используют на встречах с заказчиками, в юридически значимых совещаниях или при внутреннем аудите:

Протокол №7 от 15.06.2025

Участники: Екатерина Иванова (дизайнер), Андрей Литвинов (маркетолог), Тимур Ахметов (копирайтер)

Повестка: Разработка лендинга проекта X

Обсуждение:

- Рассмотрены референсы. Решено разработать три концепта (ответственная – Иванова Е., срок – 17.06.2025).

- Принято решение о запуске рекламы после проведения A/B тестирования.

- Ахметов Т. подготовит тексты для сайта (срок – 17.06.2025).

Следующая встреча: 20.06.2025, 11:00

Выбирайте формат, который впишется в ритм вашей работы. Главное, чтобы он не стал рутиной, а реально помогал помнить, двигаться и решать.

Где и как вести протокол удобно

Писать протоколы вручную – полезное упражнение, но в 2025 году это уже необязательный спорт. Сейчас для фиксации встреч есть масса удобных решений: от привычных Google Docs до умных AI-сервисов, которые все сделают за вас (или почти все). Вот несколько подходов – со своими плюсами и минусами.

Старый добрый Google Docs

Плюсы: доступно, понятно, работает на любом устройстве. Участники могут комментировать, редактировать, совместно дорабатывать.

Минусы: все нужно фиксировать вручную, легко упустить важное. Нет автоматического распознавания речи, все зависит от внимательности протоколиста.

Шаблоны в Notion, OneNote или Confluence

Плюсы: можно заранее задать структуру протокола – кто, когда, что обсуждали, что решили. Повышается единообразие, легче искать нужную информацию.

Минусы: все равно требует ручного заполнения. Иногда бывает сложно быстро обновить в реальном времени.

AI-сервисы и помощники

Плюсы: записывают разговор, делают расшифровку, выдают саммари, иногда даже формируют задачи. Такие инструменты – как личный секретарь, только без зарплаты и кофе-брейков.

Минусы: могут ошибаться в именах, не всегда точно передают смысл. Иногда требуют ручной доработки итогов.

Старый добрый Google Docs

Плюсы: доступно, понятно, работает на любом устройстве. Участники могут комментировать, редактировать, совместно дорабатывать.

Минусы: все нужно фиксировать вручную, легко упустить важное. Нет автоматического распознавания речи, все зависит от внимательности протоколиста.

Шаблоны в Notion, OneNote или Confluence

Плюсы: можно заранее задать структуру протокола – кто, когда, что обсуждали, что решили. Повышается единообразие, легче искать нужную информацию.

Минусы: все равно требует ручного заполнения. Иногда бывает сложно быстро обновить в реальном времени.

AI-сервисы и помощники

Плюсы: записывают разговор, делают расшифровку, выдают саммари, иногда даже формируют задачи. Такие инструменты – как личный секретарь, только без зарплаты и кофе-брейков.

Минусы: могут ошибаться в именах, не всегда точно передают смысл. Иногда требуют ручной доработки итогов.

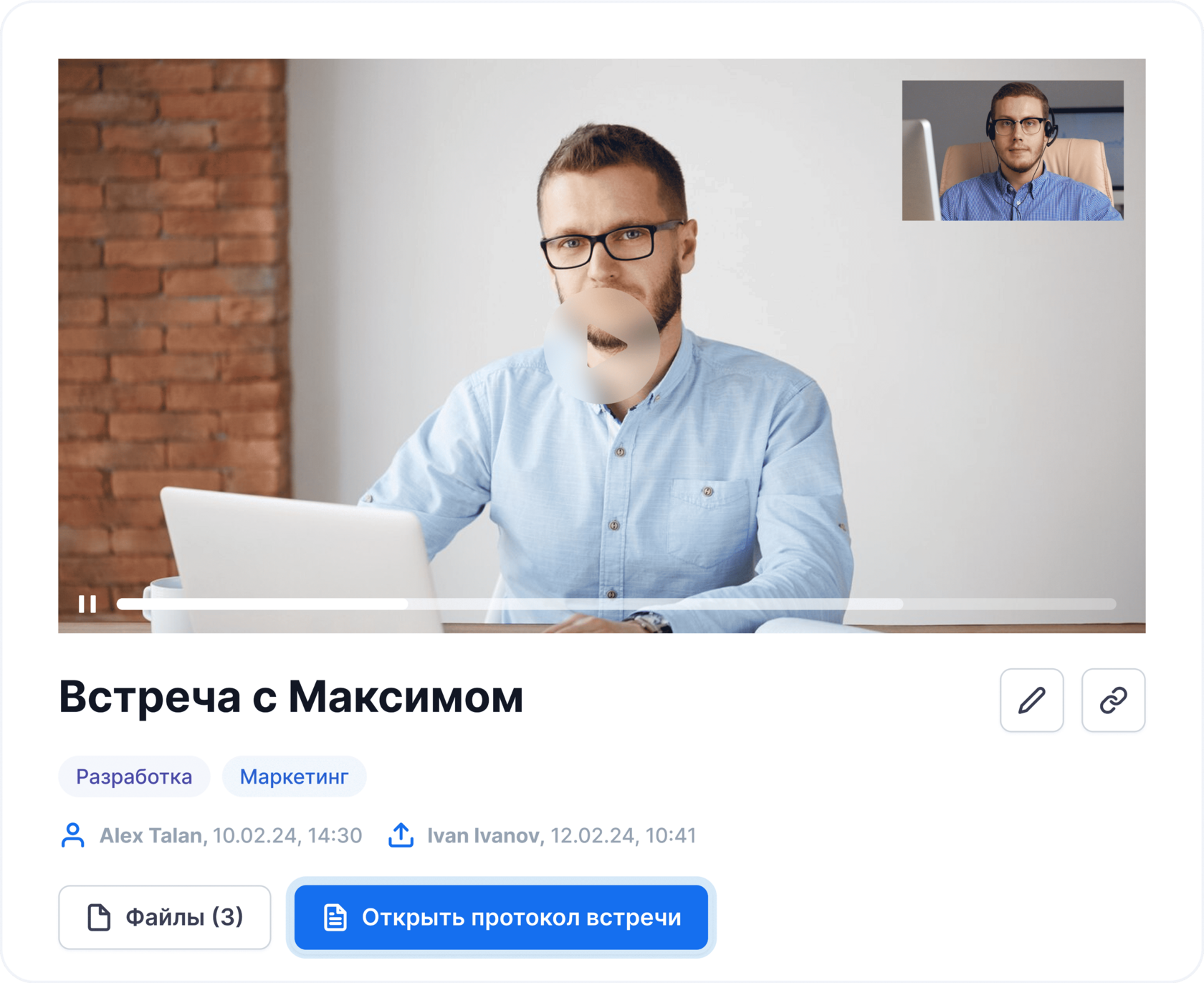

Как сервис НаВстрече помогает с протоколами

Вместо того чтобы сидеть с блокнотом и ловить каждое слово, можно просто подключить НаВстрече – и он сделает все за вас. Это не просто диктофон с расшифровкой, а полноценный ассистент, который превращает видеоконференции в структурированные, полезные документы.

Как это работает:

Сервис состоит из трех компонентов – портал, бот и рекордер.

Что можно делать на портале:

Почему это удобно:

С НаВстрече даже самая загруженная неделя превращается в набор управляемых задач, а не в поток забытых обсуждений. Время, когда протоколы писали вручную, уходит. Мы просто встречаемся – а НаВстрече запоминает.

Как это работает:

Сервис состоит из трех компонентов – портал, бот и рекордер.

- Бот подключается к встрече, записывает аудио или видео и загружает его в систему.

- Рекордер – приложение, которое можно запустить вручную, если бот не используется.

- Портал – это ваша панель управления: здесь происходит вся магия.

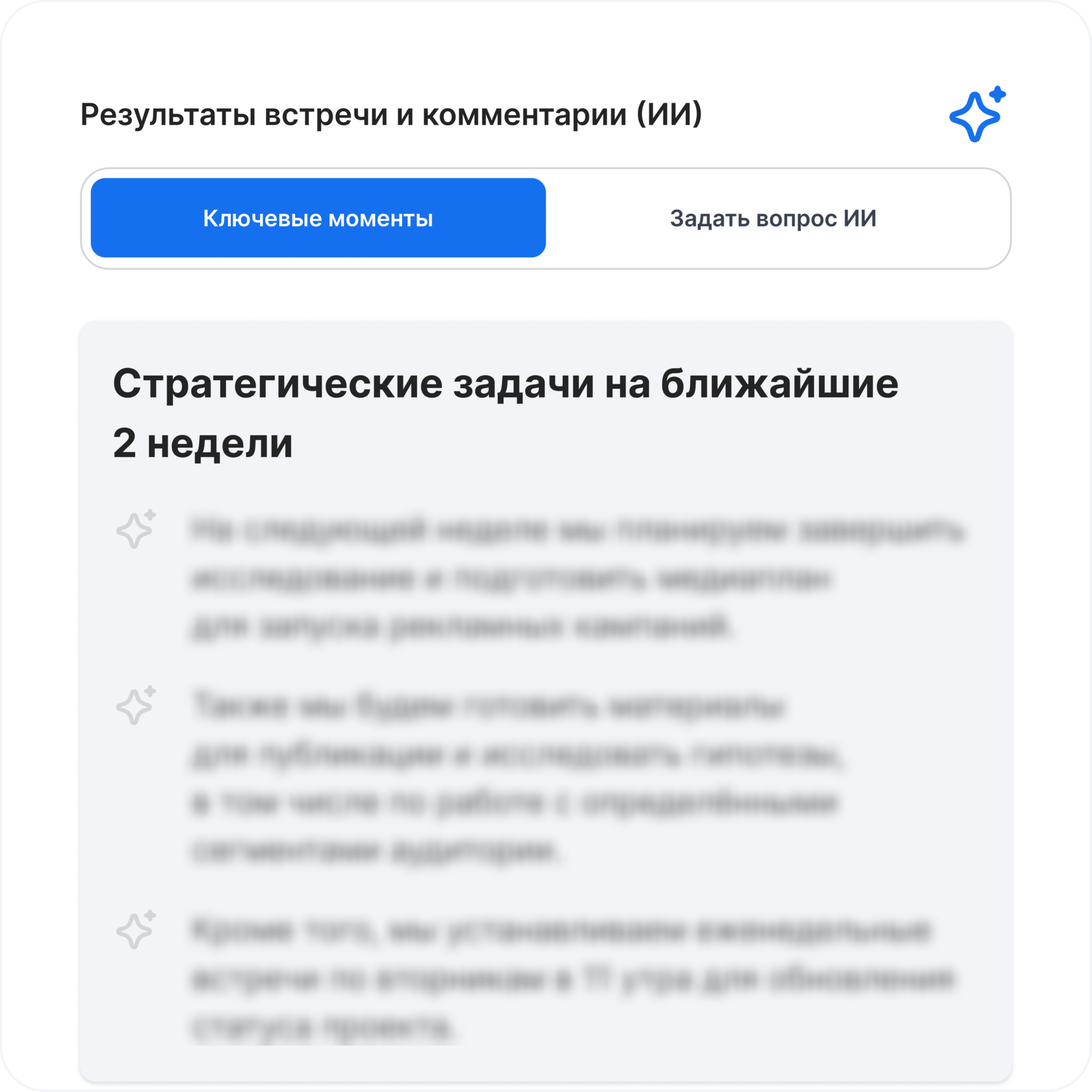

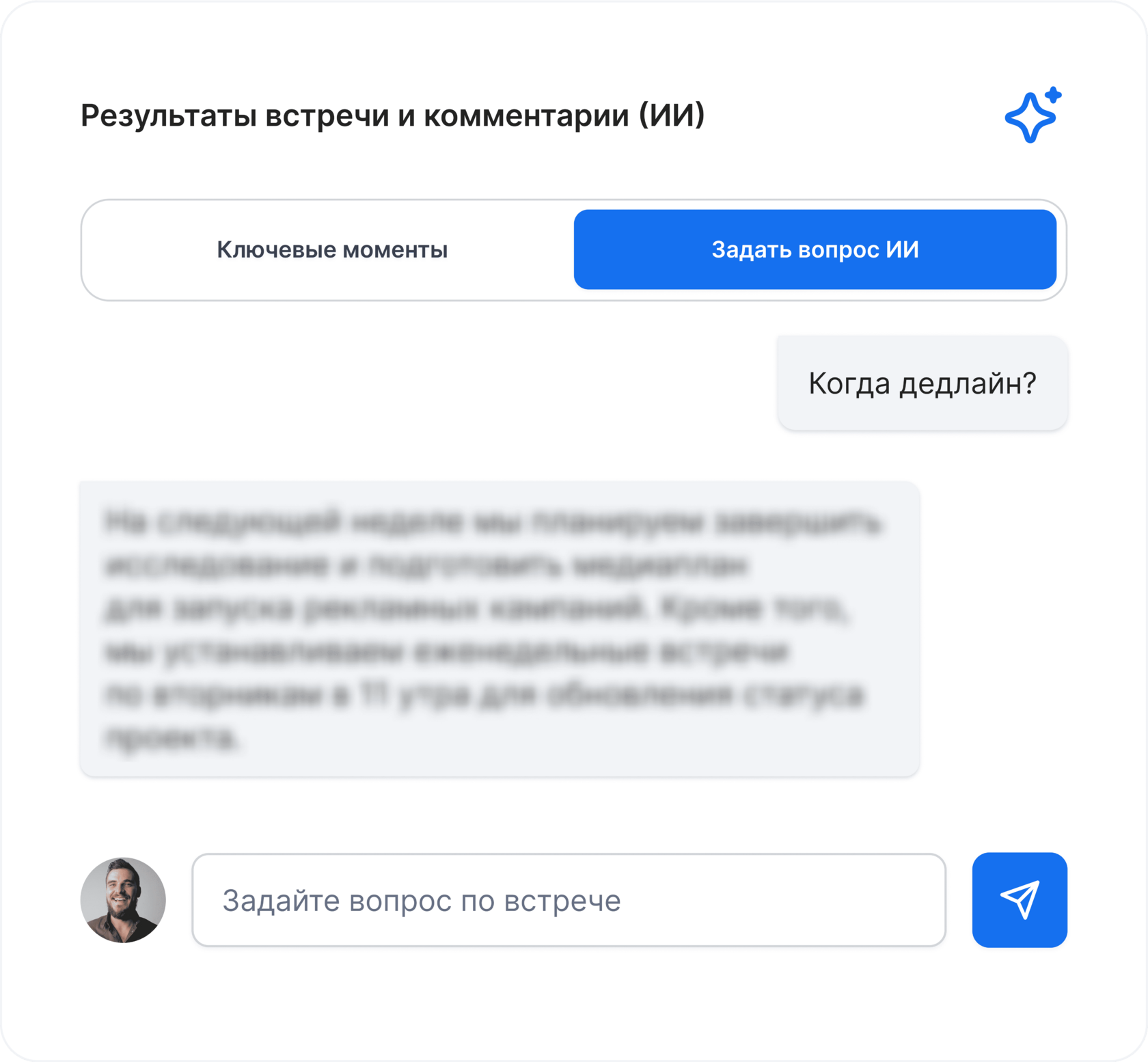

Что можно делать на портале:

- Загружать аудио и видео любых форматов.

- Получать саммари встречи – короткий обзор, что обсуждали и к чему пришли.

- Задавать ИИ-вопросы: «А что решили по бюджету?» или «Кто должен был отправить презентацию?».

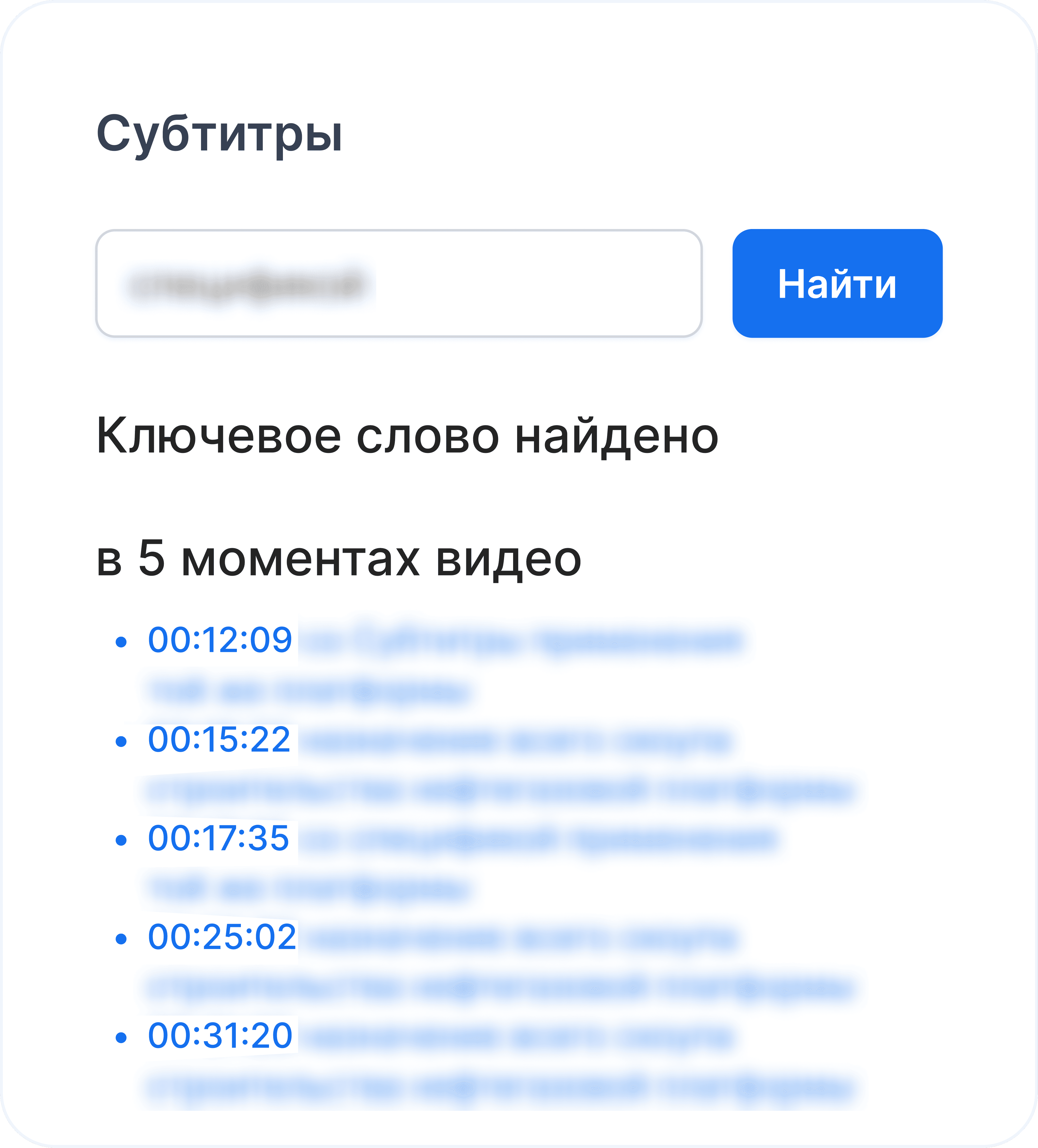

- Искать по ключевым словам в субтитрах и сразу перематывать к нужному моменту.

- Читать субтитры или скачивать их в виде документа.

- Получать автоматически оформленный протокол: структурированный, по темам и с выделением задач.

- Скачивать протокол в нужном формате: Word, PDF, текст.

- Гибко настраивать доступ: встреча может быть приватной, публичной или доступной по ссылке.

Почему это удобно:

- Протокол формируется автоматически – без головной боли.

- Не нужно думать, что записать – сервис сам вычленяет важное.

- Можно вернуться к любой части встречи по ключевому слову – это как Ctrl+F для разговоров.

С НаВстрече даже самая загруженная неделя превращается в набор управляемых задач, а не в поток забытых обсуждений. Время, когда протоколы писали вручную, уходит. Мы просто встречаемся – а НаВстрече запоминает.

Полезные советы по оформлению протоколов

Даже при наличии самых продвинутых AI-инструментов, которые умеют записывать, расшифровывать и составлять саммари, именно привычка и командная культура определяют, станет ли протокол полезным инструментом или очередной «мертвой» ссылкой в чате. Один и тот же шаблон может быть спасением для одной команды и пустой формальностью – для другой. Все зависит от того, как вы его используете, кто отвечает за его наполнение и как с ним дальше работают. Ниже – проверенные советы, которые помогут превратить протокол в актив, а не в рутину.

Используйте шаблоны – но не слепо

Хороший шаблон – как скелет: помогает не забыть структуру, держит в тонусе и экономит время. Но не стоит подходить к нему как к неизменной инструкции. Каждая встреча уникальна: иногда речь идет о стратегических решениях, иногда – об оперативных задачах. Не бойтесь убирать ненужное и добавлять важное. Например, если не было обсуждения новых задач – этот блок можно убрать. Если же обсуждение ушло в непредвиденную, но важную тему – выделите ее отдельно. Протокол должен подстраиваться под реальную встречу, а не втискивать разговор в искусственную форму.

Фиксируйте только главное – без воды, но и не слишком скупо

Протокол – это не стенограмма и не поток мыслей. Его задача – выделить суть: ключевые вопросы, решения, действия. Не нужно фиксировать каждую реплику, особенно если она ничего не добавляет к сути. Используйте лаконичные формулировки вроде «Обсудили» / «Решили» / «Ожидается решение». В то же время, избегайте чрезмерной сухости: слишком сжатая формулировка вроде «договорились» может оказаться непонятной спустя неделю. Лучше немного конкретизировать: кто, о чем, и что это означает на практике.

Проверяйте, кто и что делает – и следите, чтобы это не терялось

Без указания ответственных и сроков даже самый подробный протокол превращается в хронологию пожеланий. Назначение ответственного должно быть конкретным: не «маркетинг» или «команда разработки», а «Ирина Петрова» или «Федя из frontend». И обязательно срок: не «в ближайшее время», а «до 25 июня». Более того, стоит возвращаться к предыдущим протоколам, чтобы отслеживать выполнение. Это формирует дисциплину, ускоряет движение и делает встречи более осмысленными.

Не бойтесь краткости – но избегайте клише

Лаконичность – это сила, особенно если она не превращается в дежурные формулировки. Лучше один сильный абзац, чем пять повторяющихся мыслей. Но важно, чтобы краткость не убивала смысл. Вместо «обсудили MVP» – лучше «обсудили, что MVP включает три ключевые функции: А, В и С. Запуск – не позднее 15 июля». Такой подход экономит время на чтение, но сохраняет содержание.

Храните протоколы централизованно и системно

Если документы хранятся в разных чатах, личных папках и почтовых вложениях – считайте, что их не существует. Создайте единое место: папка в Google Drive, пространство в Notion, рабочий архив в Confluence или на платформе вроде НаВстрече. Названия файлов должны быть понятными (например, «Протокол_Команда_Продукт_2025-06-18»), а структура – повторяемой. Это сильно упрощает доступ, поиск и работу в команде, особенно когда нужно передать дела или подключить нового человека.

В идеале: протокол – это навигация по проекту. Это инструмент, который помогает помнить, выполнять и не тратить время на то, чтобы снова и снова обсуждать одно и то же. Если вы оформляете протокол грамотно, делитесь им в команде и реально на него опираетесь – встречи перестают быть «говорильней» и становятся точками принятия решений. А значит – вы двигаетесь быстрее.

Используйте шаблоны – но не слепо

Хороший шаблон – как скелет: помогает не забыть структуру, держит в тонусе и экономит время. Но не стоит подходить к нему как к неизменной инструкции. Каждая встреча уникальна: иногда речь идет о стратегических решениях, иногда – об оперативных задачах. Не бойтесь убирать ненужное и добавлять важное. Например, если не было обсуждения новых задач – этот блок можно убрать. Если же обсуждение ушло в непредвиденную, но важную тему – выделите ее отдельно. Протокол должен подстраиваться под реальную встречу, а не втискивать разговор в искусственную форму.

Фиксируйте только главное – без воды, но и не слишком скупо

Протокол – это не стенограмма и не поток мыслей. Его задача – выделить суть: ключевые вопросы, решения, действия. Не нужно фиксировать каждую реплику, особенно если она ничего не добавляет к сути. Используйте лаконичные формулировки вроде «Обсудили» / «Решили» / «Ожидается решение». В то же время, избегайте чрезмерной сухости: слишком сжатая формулировка вроде «договорились» может оказаться непонятной спустя неделю. Лучше немного конкретизировать: кто, о чем, и что это означает на практике.

Проверяйте, кто и что делает – и следите, чтобы это не терялось

Без указания ответственных и сроков даже самый подробный протокол превращается в хронологию пожеланий. Назначение ответственного должно быть конкретным: не «маркетинг» или «команда разработки», а «Ирина Петрова» или «Федя из frontend». И обязательно срок: не «в ближайшее время», а «до 25 июня». Более того, стоит возвращаться к предыдущим протоколам, чтобы отслеживать выполнение. Это формирует дисциплину, ускоряет движение и делает встречи более осмысленными.

Не бойтесь краткости – но избегайте клише

Лаконичность – это сила, особенно если она не превращается в дежурные формулировки. Лучше один сильный абзац, чем пять повторяющихся мыслей. Но важно, чтобы краткость не убивала смысл. Вместо «обсудили MVP» – лучше «обсудили, что MVP включает три ключевые функции: А, В и С. Запуск – не позднее 15 июля». Такой подход экономит время на чтение, но сохраняет содержание.

Храните протоколы централизованно и системно

Если документы хранятся в разных чатах, личных папках и почтовых вложениях – считайте, что их не существует. Создайте единое место: папка в Google Drive, пространство в Notion, рабочий архив в Confluence или на платформе вроде НаВстрече. Названия файлов должны быть понятными (например, «Протокол_Команда_Продукт_2025-06-18»), а структура – повторяемой. Это сильно упрощает доступ, поиск и работу в команде, особенно когда нужно передать дела или подключить нового человека.

В идеале: протокол – это навигация по проекту. Это инструмент, который помогает помнить, выполнять и не тратить время на то, чтобы снова и снова обсуждать одно и то же. Если вы оформляете протокол грамотно, делитесь им в команде и реально на него опираетесь – встречи перестают быть «говорильней» и становятся точками принятия решений. А значит – вы двигаетесь быстрее.

Вывод

Протокол – это не бюрократия ради галочки и не реликт из эпохи бумажных совещаний. Это ваш якорь в бесконечном море видеозвонков, обсуждений и новых задач. Он помогает вспомнить, кто что говорил, за что согласился отвечать и почему дедлайн снова сдвинулся.

Оформленный грамотно, протокол делает встречи осмысленными: они превращаются из просто «поговорили» в «договорились и пошли делать». А если еще и автоматизировать процесс – например, с помощью сервиса НаВстрече – вы экономите время, снижаете количество ошибок и забытых дел и укрепляете командную дисциплину.

Так что не откладывайте: начните фиксировать суть уже с ближайшей встречи. Пусть каждый ваш протокол станет не просто файлом, а картой действий, которая ведет к результату. А НаВстрече – всегда рядом, чтобы помочь вам в этом.

Оформленный грамотно, протокол делает встречи осмысленными: они превращаются из просто «поговорили» в «договорились и пошли делать». А если еще и автоматизировать процесс – например, с помощью сервиса НаВстрече – вы экономите время, снижаете количество ошибок и забытых дел и укрепляете командную дисциплину.

Так что не откладывайте: начните фиксировать суть уже с ближайшей встречи. Пусть каждый ваш протокол станет не просто файлом, а картой действий, которая ведет к результату. А НаВстрече – всегда рядом, чтобы помочь вам в этом.

Другие статьи

Error get alias